V / Les étapes de fabrication du compresseur à lampe

A. Fonctionnement théorique du schéma

Essayons-nous à une explication brève du schéma...

Si nous prenons le schéma par la gauche :

· Le signal audio entre en input et passe par un condensateur de découplage afin de stabiliser la tension du signal

Conclusion : plus le signal d'entrée est fort, plus il est atténué : on a bien une compression de la dynamique.

Cette explication n’est pas exhaustive ; de plus, elle est parfois basée sur des suppositions. Néanmoins, elle est nécessaire et suffisante pour envisager la construction.

Afin d’entamer la construction du projet, penchons-nous sur la philosophie à adopter puis sur les différents composants du schémas.

B. Les réflexions avant la construction et l’étude de quelques composants

a. Dois-je utiliser un circuit imprimé ?

En règle générale, les kits d'amplificateurs ou les compresseurs comportent un circuit imprimé. J’ai décidé de construire mon compresseur à partir d’un câblage en l'air.

Voici les raisons de mon choix :

- Tout d'abord, une conception qui fonctionne sans problème prend beaucoup de temps.

- On ne peut se fier à aucun programme de dessin sur ordinateur, ni surtout à leurs « routeurs » automatiques.

- Pour chaque piste, chaque segment de piste, pour la position de chaque composant, il faut vérifier précisément si les composants voisins ne risquent pas de créer des perturbations ou d'en subir.

- L'influence du matériau isolant lui-même : ses propriétés isolantes ne sont pas toujours constantes et cela peut être à l'origine de problèmes.

- Le temps nécessaire pour mettre au point la plaquette imprimée définitive est énorme.

- Le prix sera forcément élevé

Tous les problèmes cités ci-dessus peuvent être résolus de manière simple. On travaille avec des composants « volants », soudés les uns aux autres et d'un plot de contact à un autre.

Effectivement, tous les composants ne sont pas rigoureusement alignés mais, d'un autre côté, c'est aussi un gros avantage si on pense à la suppression des parasites.

En résumé, on peut dire que le montage direct, en l'air et sans circuit imprimé, présente de gros avantages. De plus, il est relativement simple d'apporter éventuellement des modifications au circuit terminé.

b. Choix de la position des composants

Dès que l'on utilise un circuit imprimé, la position des composants périphériques est déterminée.

En général, la platine correspond à la position la plus logique des transformateurs, des tubes, des entrées et des sorties.

Par contre, si on n'utilise pas de circuit imprimé, on doit, déterminer soi-même la position de la plupart de ces composants.

Après une recherche, j’ai constaté qu’il existe une règle simple qui donne des résultats optimums, non seulement sur le plan électrique mais aussi sur le plan de l'agencement dans l'espace.

Cette règle est la suivante: disposer les composants dans le même ordre que sur le schéma électrique : comme tout est très proche, les composants peuvent généralement être câblés directement, sans barrette relais supplémentaire.

Si on recherche des liaisons courtes, c'est aussi à cause du matériau utilisé pour les fils. Dans tous les cas, plus les connexions seront courtes, plus leur influence perturbatrice sera négligeable.

Il est préférable de monter sur la face arrière l'entrée du secteur, l'interrupteur secteur, les fusibles. L'interrupteur de veille peut également être disposé là, ou auprès des tubes de sortie. La face avant convient moins pour accueillir l'interrupteur de veille S, à moins que ses fils de raccordements soient blindés, de telle façon que les tensions de ronflement dues à l'alimentation ne puissent pas provoquer d'induction dans des lignes audio sensibles.

De plus, il est préférable de garder une certaine distance entre le transformateur de sortie et le transformateur d'alimentation ; ainsi les champs magnétiques perturbateurs ne peuvent donc pas se rencontrer.

c. Le cheminement des fils de chauffage

Il est possible de chauffer avec une tension continue pour éviter les ronflements parasites. Mais il existe une autre possibilité très simple pour bloquer presque totalement la perturbation par la tension alternative de 6,3 V.

Pour cela, les deux câbles de chauffage sont torsadés. Puisque le sens du courant est exactement opposé dans les deux fils d'alimentation, le champ magnétique perturbateur produit est ramené à un minimum. En outre, le mieux est de placer les fils de chauffage dans les angles du châssis et le plus loin possible des composants sensibles aux ronflements.

En supplément, on peut blinder les fils de chauffage près du tube d'entrée avec une tresse métallique et mettre le blindage à la masse. L'influence perturbatrice est alors minimale.

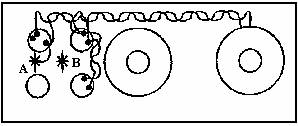

Torsader et poser les fils de la tension de chauffage de 6,3 V. Les meilleures positions pour les points de masse sont A et B

d. Choix de la position des points de masse

Auparavant, on utilisait le châssis métallique pour les connexions à la masse ; on partait de la considération suivante : la surface métallique est si grande et sa résistance, par conséquent, si faible que les différences de tension entre les différents points de mise à la masse sont minimes.

La pratique montre cependant qu'il en va autrement, comme le prouve l'étude suivante : dans un vieil amplificateur à tubes (sans contre-réaction) avec plusieurs points de mise à la masse, on mesure la tension de ronflement en sortie. Les points de masse sont ensuite soigneusement choisis et on recommence la même mesure.

Résultat: la tension de ronflement diminue considérablement, de 20 dB ! Cet exemple montre clairement qu'une disposition aléatoire des points de masse dans le châssis n'est absolument pas conseillée.

Mais pourquoi faut-il traiter le sujet des points de masse si méticuleusement ? Supposons que les courants de masse et ceux d'alimentation traversent le châssis en même temps, il peut arriver alors qu'une fraction du signal amplifié induise une tension à l'entrée de l'amplificateur.

Autrement dit, il se peut qu'une certaine quantité de rétroaction indésirable, négative ou positive, s'exerce par la masse. Comme ce processus se déroule malheureusement de façon incontrôlée ou n'est guère prévisible, c'est plus tard, à l'écoute, qu'il faut vérifier s’il y a un problème.

Pour éviter ces difficultés, il faut absolument prévoir deux points de masse, et pas plus. On doit s'assurer que ces deux points sont aussi proches que possible l'un de l'autre. Le point de masse B rassemble le pôle négatif de la tension d'alimentation et les cathodes des tubes de sortie, ce sont les fils qui conduisent des courants forts. Par contre, le point de masse A rassemble les fils à courant faible, c'est-à-dire les signaux d'entrée eux-mêmes.

Grâce à cette disposition, les courants d'alimentation, les courants des tubes de sortie et les courants d'entrée ne peuvent pas influer les uns sur les autres.

Il ne faut pas oublier, par la suite, que la borne d'entrée ne doit pas être connectée directement au châssis. Si une mise à la masse est indispensable, alors elle devra être établie par une liaison isolée jusqu'au point de masse A.

Si l'amplificateur ronfle, c'est vraisemblablement parce que la mise à la masse est défectueuse.

e. Où mettre la Terre ?

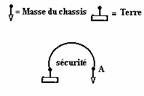

Le châssis de l'amplificateur est connecté à la terre de protection par le cordon de raccordement au secteur. Pour éviter des ronflements parasites, la terre de protection sera connectée au point de masse A.

Les instructions de sécurité suivantes sont impératives:

- monter le transformateur d'alimentation avec ses accessoires, disques et rondelles en caoutchouc

- ne monter aucune pièce métallique dans les environs du transformateur

utiliser un interrupteur bipolaire pour S1

- n'utiliser aucun filtre secteur (qui ne doivent pas être utilisés sans fil de terre), ne monter aucun condensateur anti-parasite à proximité du châssis

-ajouter un isolement sur les bornes de l'interrupteur secteur et sur les câbles qui conduisent la tension du secteur

-isoler totalement le châssis métallique; le métal est ainsi protégé de tout contact.

f. La ventilation

Les tubes deviennent très chauds lors du fonctionnement, une ventilation suffisante est donc indispensable. Les tubes sont montés de façon à ce qu'ils soient exposés en permanence à l'air environnant. Ainsi je garantis une évacuation suffisante de la chaleur dans l'air ambiant.

Il y a une source de chaleur à ne pas négliger: les broches des tubes. Elles s'échauffent fortement et leur chaleur se propage. Ainsi les culots des tubes deviennent très chauds, ils transmettent de la chaleur au châssis, lequel s'échauffe aussi.

Le châssis peut s'échauffer encore davantage sous l'effet du rayonnement de chaleur. Si, à présent, le châssis est dans un coffret métallique fermé, les composants placés à l'intérieur de ce coffret s'échauffent aussi, ce qui est très mauvais pour les condensateurs en particulier.

A 80 °C, les condensateurs électrolytiques ont une durée de vie bien plus courte qu'à 50°C par exemple. Il faut faire plusieurs trous de ventilation, d'un diamètre de 6 mm par exemple, tout autour des culots des tubes est une bonne solution. Ainsi l'intérieur du châssis sera suffisamment ventilé.

Toutes ces mesures prolongeront nettement la durée de vie des condensateurs mais aussi celle des autres composants.

2 . ETUDE DE QUELQUES COMPOSANTS

a. La résistance

La résistance est un composant passif et linéaire. La résistance d'un matériau est son opposition au passage du courant, cette opposition se mesure en Ohm. La résistance opposé au courant est transformé en chaleur ,contrairement a ce que l'on pourrait penser la taille d'une résistance ne détermine pas sa valeur en ohm ,mais sa capacité a supporté la chaleur.

Pour fabriquer des résistances on utilise de mauvais conducteurs (comme le carbone). La matière choisie pour fabriquer les résistances sera fonction de la valeur en ohm désirée et de sa précision. Contrairement au condensateur, la résistance ne modifie que la valeur du courant mais pas sa caractéristique, si a l'entrée il y a un courant sinusoïdale a la sortie il en sera de même, aussi bien en courant alternatif qu'en continu.

La tension et l'intensité sont proportionnels a la résistance avec la célèbre formule :

U = R * I

Une petite réserve toute fois : la résistance varie en fonction de sa température, dans la plupart des cas on la néglige tellement c'est infime.

Les résistances classiques on trois bagues pour la valeur, plus une quatrième pour la tolérance (or +/- 5%,argent +/- 10 %)

Exemple: rouge-orange-orange équivaut a 23 000 ohm soit 23 k ohm

Symbole

électronique : ![]()

b. Le condensateur

Le condensateur peut être assimilé a un réservoir, il est constitué de deux couches ou plaques séparées par un isolant appelé diélectrique. Cet isolant peut être de différente nature : liquide, gazeux ou solide. Les isolant les plus courants sont : l’air, l’huile, le papier, le mica.

En reliant un condensateur a un générateur, celui ci se charge . Le condensateur est chargé complètement quand la tension a ses bornes est égale à la tension du générateur.

Si on ouvre un vieux poste de radio, on trouve un condensateur a lame (cube avec plusieurs plaques), en tournant le bouton des fréquences, ces lames en métal s'enchevêtres sans se toucher ; l'espace entre ces lames est le diélectrique, c'est un condensateur variable, on augmente la capacité du condensateur en rentrant les lames.

Le dessin ci dessous représente la charge du condensateur, le point se déplace de la borne moins vers la borne plus, car il représente le déplacement des électrons. La charge s'arrête quand la tension du condo est égale a la tension du générateur.

La décharge suit le même principe.

La charge et la décharge ne suivent pas une progression linéaire, le condensateur se charge plus vite dans les premiers 70 % de sa capacité, les 30% restant mettent plus de temps.

L'unité de mesure de la capacité d'un condensateur et le farad. L'unité étant trop grande on utilise ses sous multiples :

- le microfarad (0,000 001 F),

- le nanofarad (0,000 000001F)

- le picofarad (0,000 000 000 001 F).

Symblole électronique

: ![]()

Un condensateur de découplage permet de stabiliser

la tension de polarisation.

La valeur est généralement assez élevée pour une bonne stabilisation ainsi qu'une

coupure basse de la bande passante car la composante alternative du courant

traversant le tube, donc le signal de sortie, transite par ce condensateur.

La qualité doit être élevée pour cette même raison.

Une règle habituelle fixe la réactance du condensateur à la fréquence la plus basse à transmettre égale au 1/10e de résistance de cathode. Bien sûr, rien n'empêche l'utilisation de condensateurs plus gros.

c. La diode

1) Présentation :

La diode est un composant avec une jonction PN ( Non Passant ), ce qui veut dire qu'il laisse passer le courant que dans un sens. Pour que la diode soit passante il faut que la tension a ses bornes soit supérieure à Ud=0.6V ( on l'appelle tension de seuil ).

La diode ne laisse passer le courant que si Ud >0.6V.

En courant alternatif et en tension alternative, la diode est un composant vraiment important.

Symbole :

Une diode a donc deux cotés bien distinct, un coté plus (A) Anode, un coté moins (k) cathode, du fait de ces deux cotés distincts, ce composant doit être mis dans un sens précis.

Pour repérer les cotés d'une diode il suffit de regarder ou se trouve la bague, la bague indique la cathode, donc le coté moins. La barre verticale sur la symbole représente cette bague.

2) Application de la diode :

Sur le schéma ci dessous on voit l'importance du sens de la diode.

- Dans le premier cas la lampe s'allume car l'anode est connecté au pole positif du circuit

- Dans le second cas, la diode bloque le passage du courant ,la lampe ne peut pas s'allumer.

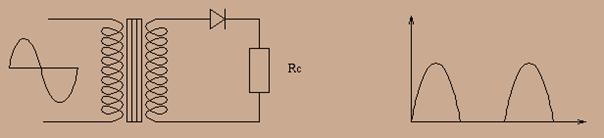

Quatre diodes montées en pont de Graetz permettent de redresser un courant alternatif, pour en faire un courant redressé. Les prises de courant 220 volts délivrent un courant alternatif de 50 hertz. Le schéma ci dessous représente un courant alternatif qui entre dans un transformateur abaisseur de tension, sans modifier la forme du courant. Ce courant alternatif entre dans le pont de diode et ressort redressé.

Dans un transformateur, il existe le circuit primaire et le circuit secondaire:

- le primaire est la tension d'entrée , souvent du 220V

- le secondaire est la tension de sortie, souvent de 5 à 48V

On parle dans ce cas de transformateurs abaisseurs.

Il est possible toutefois d'utiliser des transformateurs élévateurs. C’est en l’occurrence un transformateur élévateur qui est utilisé dans mon montage.

|

Donc pour repérer le primaire (entrée) et le secondaire (sortie) si on ne trouve pas les fils reliés à une fiche 220V on considère que le primaire a une section de fil plus petite que le secondaire et ont peut contrôler facilement en injectant une tension alternative sur une des entrées.

|

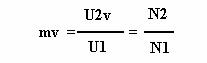

U2v étant la tension U2 sans charge

|

Conclusion : A vide, le rapport de transformation est égal au rapport des nombres de spires secondaires et primaires.

L'alimentation est un élément essentiel de la qualité globale d'un compresseur, spécialement de ceux sans contre-réaction globale et en montage asymétrique. On demandera bien sûr une faible ondulation de la tension de sortie et une précision suffisante sur sa valeur moyenne, mais la stabilité sur les appels de courants, une bonne immunité aux parasites secteur et une faible impédance interne sur l'ensemble du spectre audio sont primordiales.

Il est très difficile de satisfaire à ces exigences et bien souvent des montages techniquement corrects se révèlent désastreux sur le plan subjectif. L'expérience est un point capital dans ce domaine: même une alimentation à découpage, pourtant très suspecte en audio, peut se révéler exceptionnelle lorsqu'elle est conçue et réalisée par un spécialiste.

Le propos de cet article est de montrer comment l'alimentation d'un amplificateur peut être calculée à partir des caractéristiques de base du transformateur, des redresseurs et de la charge. Le traitement complet du problème est extrêmement complexe et sans solution analytique, mais deux cas limites, couvrant presque tous les besoins pratiques, seront développés.

Un redresseur est fondamentalement un composant non linéaire à seuil : en dessous d'une certaine tension, aucun (ou presque) courant ne passe, puis, ce seuil étant dépassé, la conduction commence. Bien que la plupart des redresseurs aient un seuil de conduction proche de 0 (ce qui ne signifie pas, au moins pour les valves à vide, qu'en charge la chute de tension à leurs bornes soit faible!), il existe une catégorie très particulière de redresseurs, les diodes à gaz, pour lesquels le comportement est beaucoup plus complexe.

En dessous d'une tension dite tension d'amorçage, une diode à gaz ne conduit pas, puis, cette tension étant atteinte, l'ionisation par avalanche se produit (le tube s'illumine !). Dès que l'arc s'est amorcé, la tension aux bornes du tube est constante. Le tube ne s'éteindra que lorsque la tension descendra en dessous du seuil d'extinction, qui n'est pas le même que le seuil d'amorçage!

On n'utilisera jamais ce type de redresseur avec un condensateur en parallèle sauf mention contraire explicite dans la notice du fabricant (dans ce cas, ne surtout pas dépasser la valeur indiquée) : la résistance interne d'un tube à gaz amorcé est si faible que l'appel de courant engendré par un tel condensateur peut suffire à détruire le tube (le même phénomène pouvant d'ailleurs se produire dans une moindre mesure avec n'importe quel type de redresseur, même au silicium).

Notation : On utilisera pour tous les redresseurs sauf les diodes à gaz le symbole :

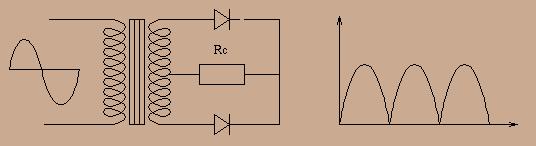

Pour une alimentation par le secteur, on distinguera trois montages fondamentaux (l'onde aux bornes de la charge est indiquée à droite du schéma) :

Pour une alimentation par le secteur, on distinguera trois montages fondamentaux (l'onde aux bornes de la charge est indiquée à droite du schéma) :

Le redresseur monophasé :

Le redresseur biphasé :

Bien que le courant fourni par les montages précédents soit de valeur moyenne non nulle, il est loin d'être continu! Utilisé tel que pour alimenter un compresseur, il se fera vite remarquer par une ronflette épouvantable.

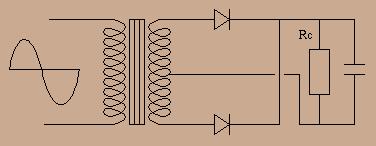

Il s'agit donc maintenant de le lisser. Fondamentalement, lisser une tension revient à lui appliquer un filtre passe-bas de fréquence de coupure inférieure à sa fréquence fondamentale. La façon la plus simple de procéder est d'ajouter un condensateur en parallèle avec la charge :

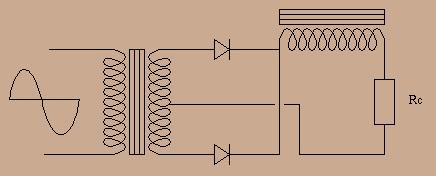

Ceci est le premier montage fondamental dit redressement à capacité en tête. Et c’est aussi celui utilisé pour la construction du compresseur. Efficace en tant que filtre, cette topologie souffre de deux défauts : la tension moyenne dépend fortement de la charge (« effet condensateur ») et le courant de charge à la mise en route peut suffire à détruire le redresseur (pour les diodes à vide, le fabricant donne toujours une valeur limite de capacité). Pour éviter ces problèmes, on peut avoir recours au montage dit bobine en tête, qui lisse le courant plutôt que la tension :

L'emploi des montages ``bobine en tête'' ne se justifie guère que pour les diodes à gaz ou les amplificateurs classe B.

Suite aux conseils d’un spécialiste, j’ai décidé d’adopter le circuit d’alimentation ci-dessous :

Du côté gauche, se trouve l'entrée de la tension du secteur. On utilise un cordon secteur à trois conducteurs.

Le châssis de l'amplificateur est mis à la terre par le conducteur central. Parfois, la mise à la terre du châssis est une cause de ronflement car les appareils connectés à la périphérie sont également mis à la terre. Cela forme une boucle de terre, susceptible de capter des champs induits ou de faire circuler des courants.

Le fusible Z1 préserve le transformateur d'alimentation et l'amplificateur de tout dommage. Le calibre de ce fusible dépend du transformateur d'alimentation utilisé.

Du côté des secondaires, il faut différencier trois tensions secondaires transformées: la haute tension, la tension de chauffage et la polarisation négative de grille.

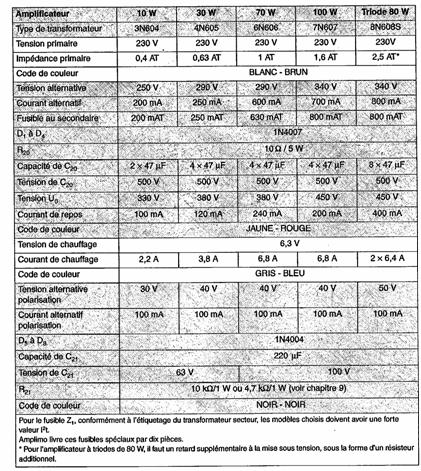

4. Tableau synoptique du circuit d'alimentation

Le tableau suivant résume les tensions, l'intensité des courants, les tensions après redressement, le calibre des fusibles et les références des transformateurs secteur.

En raison de la bonne qualité que l'on obtient avec une alimentation séparée pour chaque canal, les valeurs indiquées ne sont valables que pour un canal. Par conséquent, pour un amplificateur stéréo, deux transformateurs et leur électronique sont nécessaires. Les études ont montré que l'utilisation d'alimentations distinctes répond aux plus grandes exigences de qualité.

D. La fabrication

1. L’achat du matériel et des composants

La boîte a été achetée au hasard. Je ne savais pas quelle dimension il fallait prendre, donc, j’ai pris quelque chose d’assez grand comparé à la taille du schéma.

Tout ce qui concerne l’alimentation a été acheté a « Radio tube », magasin où l’on peut trouver tout ce que l’on recherche sur les tubes.

Le monsieur qui tiens ce magasin a 90 ans mais en connaît un rayon et a encore toute sa tête.

Le reste des composants a été acheté dans divers magasins d’électronique à Paris et à Aix en Provence.

Enfin certains composants ont été pris au CNAM que je ne remercierai jamais assez.

2. Les étapes de la construction

Etant donnée le tension dangereuse dans le secondaire du transformateur, nous avons préféré commencer par l’usinage de la boîte uniquement pour la fixation de l’alimentation et ceci pour avoir une grande souplesse dans les tests de la tension d’alimentation des tubes (en haute tension).

Ainsi, suite au poids du transformateur, nous avons préféré une double fixation. Nous avons profité de cette étape pour percer les trous nécessaires pour l’interrupteur, le fusible et le serre câble. Puis nous avons fixé ces derniers.

Enfin nous avons fixé une petite plaque pour pouvoir installer les diodes et la résistances nécessaires à l’alimentation..

Nous avons câblé l’alimentation suivant le schéma. Cependant nous avons changé les valeurs des condensateurs suite à un conseil de Richard, le « superviseur » du projet. Nous avons pris une valeur bien plus élevé pour les deux condensateurs de filtrage. De plus, nous avons simulé la charge du circuit avec une résistance.

C’est à ce moment là que notre premier problème est apparu

Lors de la mise sous tension, la résistance de 12K s’est mise à brûler ; il y avait un problème.

Suite à ceci, nous en avons déduis que le deuxième condensateur de filtrage mettait trop de temps pour se charger et ainsi faisait cramer la résistance qui ne trouvait pas de charge derrière elle.

Nous avons donc décidé de changer le deuxième condensateur de filtrage pour mettre un condensateur avec une capacité plus petite : 16µF. Le résultat était le même.

Puis nous avons décidé de mettre une résistance plus grosse.

Résultat : La résistance ne chauffait plus.

Après des test au voltmètre, nous avons relevé une tension redressée de 60V ! ! !

Ce n’était absolument pas suffisant, il nous fallait 250V pour la tension de plaque.

Etant donné la grande valeur du premier condensateur, nous avons décidé d’enlever le second, pensant que le filtrage serait suffisant avec le premier.

Nous avons ensuite ajusté la valeur de résistance pour obtenir enfin une tension continue de 250V !

Ces tests ont été fait avec un oscilloscope. La tension est quasiment continue est égale à 243V. Ce résultat nous a convenu pour envisager la suite de la construction.

b. La fixation des différents supports

Le but était ensuite de pouvoir fixer les lampes sans qu’elles ne touchent le châssis.

Nous avons donc élaboré un système de plaque en plexi permettant d’isoler les lampes et le futur circuit.

Nous avons donc usiné en conséquence le châssis. Nous en avons profité pour usiner la face avant (input, output, bypass que nous avons rajouté et enfin potentiomètres).

Nous avons ensuite usiné la plaque en plexi pour pouvoir y placer les deux supports de lampe et le futur circuit électronique pour les composants.

c. Le câblage

Ceci étant fait, nous avons pu attaquer le câblage avec un code de couleur plus ou moins cohérent pour pouvoir s’y retrouver lors de réparations ou test éventuels.

Le code de couleur est celui-ci :

Tension de chauffage :

Blanc et vert : NEUTRE

Rouge et jaune : PHASE

Haute tension :

Gris : HAUTE TENSION

Noir et noir/rouge : MASSE

Audio :

Noir/rouge : MASSE

Vert : INPUT

Blanc : OUTPUT

Gris : CATHODES

Potentiomètres :

25 K : orange : +

blanc : MASSE

1 K : marron : +

vert : MASSE

d. Les essais

Ainsi, l’audio étant câblé et les composants soudés sur le circuit électronique, nous avons pu commencer les test avec un GBF délivrant du 1000Hz à +4dBU.

Le premier résultat que nous avons obtenu est une grosse ronflette de 50Hz sûrement à des problèmes d’isolation du circuit et au parasites de l’alimentation.

Malgré cette ronflette qui est somme toute facilement supprimable (avec des condos encore plus appropriés pour le filtrage), le plus gros problème était que nous n’avions rien en sortie...

Suite à cet échec, nous avons décider de débrancher l’output pour l’insérer dans différentes parties du circuit afin de détecter la panne.

Sur les pins 7, 8, et 1, le signal audio était toujours présent.

Mais rien en sortie...

Nous avons supposé un problème sur la deuxième partie de la première lampe qui est en fait utilisée comme une diode de redressement. (cf V/ fonctionnement théorique).

Nous devions normalement recueillir en sortie un signal continu qui évoluait avec l’audio. Mais visiblement, rien ne sortait de cette diode.

Nous avons donc décidé de ponter la deuxième partie de la première ECC83 avec une diode, une « vraie » !

Résultat, on a bien de l’audio en sortie ! ! ! !